「うちの店はシフトが複雑で、毎月の勤怠集計が本当に大変だ」」 「労働基準法とか、正直よくわからなくて…」 個人経営や小規模な飲食店を運営されているオーナー様、店長様は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。 日々の […]

飲食店の予実管理とは?|基本の意味から実践方法・活用ツールまで徹底解説

2025/09/10

「マネージャーとして、もっとデータに基づいた店舗運営をしたい」

「予実管理という言葉は聞くけれど、飲食店では具体的にどうすればいいの?」

このようなお悩みをお持ちの飲食店経営者や店長の皆さまは多いのではないでしょうか。

日々の忙しい業務に追われる中で、感覚的に店舗運営をしてしまうことは少なくありません。

しかし、安定した利益を生み出し、お店を成長させていくためには、計画と実績を数値で正確に把握する「予実管理」が不可欠です。

この記事では、飲食店の予実管理について、専門外の方でも分かるように基礎から徹底解説します。

目的や具体的な手順、さらには便利なツールの選び方まで、この記事を読めば、あなたの店舗経営を次のステージへ進めるヒントがきっと見つかります。

この記事の要点

- 飲食店の予実管理とは?基本の意味と目的を理解しよう

- 予実管理を飲食店で実践するための予算と実績の立て方

- 飲食店の予実管理を日次・月次で回す実務のポイント

- 予実管理を飲食店の改善につなげる方法と成功事例

- 飲食店に最適な予実管理ツール・システムの選び方

- まとめ|飲食店の予実管理を習慣化し、経営を安定させよう

飲食店の予実管理とは?基本の意味と目的を理解しよう

まずは、「予実管理」という言葉の基本的な意味と、なぜ飲食店にとって重要なのかを理解することから始めましょう。

難しく考える必要はありません。

一つひとつの概念を丁寧に解説します。

予実管理の意味と目的を解説

予実管理とは、「予算(計画)」と「実績」を管理する活動のことです。

具体的には、あらかじめ立てた売上や経費の計画(予算)と、実際の結果(実績)を比較します。

そして、その差異(ズレ)がなぜ生まれたのかを分析し、次の計画や行動に活かしていく一連のプロセスを指します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 予算(予) | 将来の一定期間における売上や経費などの計画数値。目標そのもの。 |

| 実績(実) | 予算と同じ期間における実際の経営活動の結果。 |

| 差異分析 | 予算と実績の差額を計算し、その原因を特定すること。 |

| 改善 | 差異分析の結果をもとに、次の行動計画を立て、実行すること。 |

予実管理の最大の目的は、計画通りに経営を進め、安定的に目標を達成することです。

どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた客観的な意思決定を行うための、いわば「経営の羅針盤」と言えるでしょう。

予実管理で具体的に何をするのか

飲食店における予実管理では、主に以下のような数値を扱います。

これらの数値を定期的に追いかけることで、お店の健康状態を正確に把握できます。

- 売上高: 期間内にどれだけ売り上げたか。

- 原価: 売上に対して、仕入れにどれくらいの費用がかかったか。

- 人件費: スタッフの給与や社会保険料など。

- その他経費(販管費): 家賃、水道光熱費、広告宣伝費、消耗品費など。

- 利益: 売上からすべての経費を差し引いた、最終的な儲け。

これらの項目について、「予算はいくらだったか」「実績はどうだったか」「なぜ差が生まれたのか」を明らかにしていきます。

例えば、「思ったより売上が伸びなかったのは、雨の日が多かったからか、それとも新メニューが不評だったからか」といった原因を探ります。

飲食店で予実管理が求められる理由

飲食店経営は、他の業種に比べて変動要因が非常に多いビジネスです。

天候や季節、近隣のイベント、食材価格の変動、スタッフの急な欠勤など、予測が難しい事態が日常的に発生します。

だからこそ、予実管理が特に重要になるのです。

計画と実績のズレを迅速に把握することで、問題の早期発見と対応が可能になります。

「今月、原価がやけに高いな」と気づけば、食材のロスや発注ミスが起きていないかすぐに確認できます。

このように、予実管理はリスクを管理し、経営を安定させるための強力な武器となります。

予実管理を飲食店で実践するための予算と実績の立て方

予実管理の重要性がわかったところで、次はその実践方法を見ていきましょう。

まずは全ての土台となる「予算」の立て方と、実績との比較分析方法について解説します。

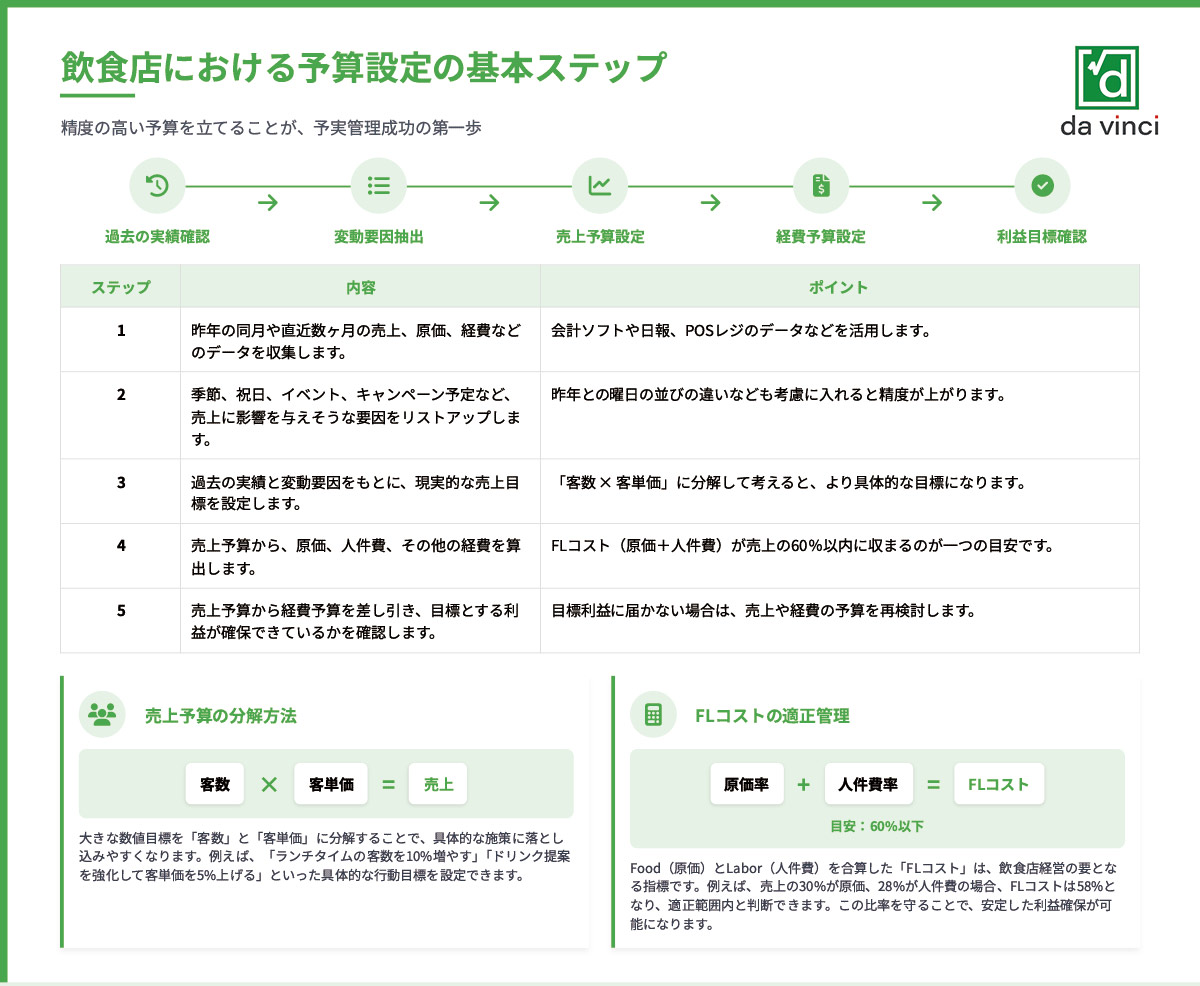

飲食店における予算設定の基本ステップ

精度の高い予算を立てることが、予実管理成功の第一歩です。

以下のステップに沿って、現実的かつ達成可能な予算を作成しましょう。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 過去の実績を確認する | 昨年の同月や直近数ヶ月の売上、原価、経費などのデータを収集します。 | 会計ソフトや日報、POSレジのデータなどを活用します。 |

| 2. 変動要因を洗い出す | 季節、祝日、イベント、キャンペーン予定など、売上に影響を与えそうな要因をリストアップします。 | 昨年との曜日の並びの違いなども考慮に入れると精度が上がります。 |

| 3. 売上予算を設定する | 過去の実績と変動要因をもとに、現実的な売上目標を設定します。 | 「客数 × 客単価」に分解して考えると、より具体的な目標になります。 |

| 4. 経費予算を設定する | 売上予算から、原価、人件費、その他の経費を算出します。 | FLコスト(原価+人件費)が売上の60%以内に収まるのが一つの目安です。 |

| 5. 利益目標を確認する | 売上予算から経費予算を差し引き、目標とする利益が確保できているかを確認します。 | 目標利益に届かない場合は、売上や経費の予算を再検討します。 |

売上目標の立て方と注意点

売上目標は、単に「前年比110%」といった曖昧なものではなく、具体的な根拠を持って設定することが大切です。

「客数」と「客単価」に分解して計画を立てると、実行すべきアクションが明確になります。

売上目標の分解例

- 目標月商: 330万円

- 営業日数: 25日

- 目標日商: 13万2,000円

- ランチ:

- 目標売上: 5万円

- 想定客単価: 1,000円 → 目標客数: 50人

- ディナー:

- 目標売上: 8万2,000円

- 想定客単価: 4,100円 → 目標客数: 20人

このように分解することで、「ランチの客数をあと5人増やすために新しいセットメニューを開発しよう」といった具体的な施策に繋がります。

予実差異を分析する方法

予算と実績が出揃ったら、その差異を分析します。

なぜ計画通りにいかなかったのか、あるいは計画を上回る成果が出たのか、その要因を深掘りすることが重要です。

| 分析項目 | 計算式 | 分析の視点 |

|---|---|---|

| 売上差異 | 実績売上 – 予算売上 | 客数、客単価、曜日、天候、イベントの有無などの要因は? |

| 原価差異 | 予算原価 – 実績原価 | 食材価格の変動、仕入れミス、歩留まりの悪化、ロスの発生は? |

| 人件費差異 | 予算人件費 – 実績人件費 | 想定外の残業、急な欠員によるヘルプ、シフト管理の問題は? |

| その他経費差異 | 予算経費 – 実績経費 | 水道光熱費の高騰、修繕費の突発的な発生、消耗品の使用量は? |

売上未達の原因を見極めるポイント

売上が目標に届かなかった場合、その原因は一つとは限りません。

内的要因(お店側でコントロールできること)と外的要因(コントロールが難しいこと)に分けて考えると、整理しやすくなります。

内的要因の例

- 新メニューが期待通りに出なかった

- 接客の質が低下し、顧客満足度が下がった

- SNSでの発信が不足していた

- 予約管理のミスで機会損失があった

外的要因の例

- 長雨や猛暑など、天候不順が続いた

- 近隣で大規模な工事が始まった

- 競合店がオープンした

- 食材の価格が高騰した

これらの要因を冷静に分析し、次にとるべき対策を考えます。

原価やコストの予算管理の考え方

飲食店の利益を大きく左右するのが「FLコスト」です。

FLコストとは、F(Food:原価)とL(Labor:人件費)を合わせた費用のことを指します。

一般的に、このFLコストの売上に対する比率(FL比率)を60%以内に抑えることが、健全な経営の一つの目安とされています。

予算を立てる際には、常にこのFL比率を意識することが重要です。

原価を抑えるためには仕入れの工夫やロス削減、人件費を抑えるためには効率的なシフト作成や業務の標準化が求められます。

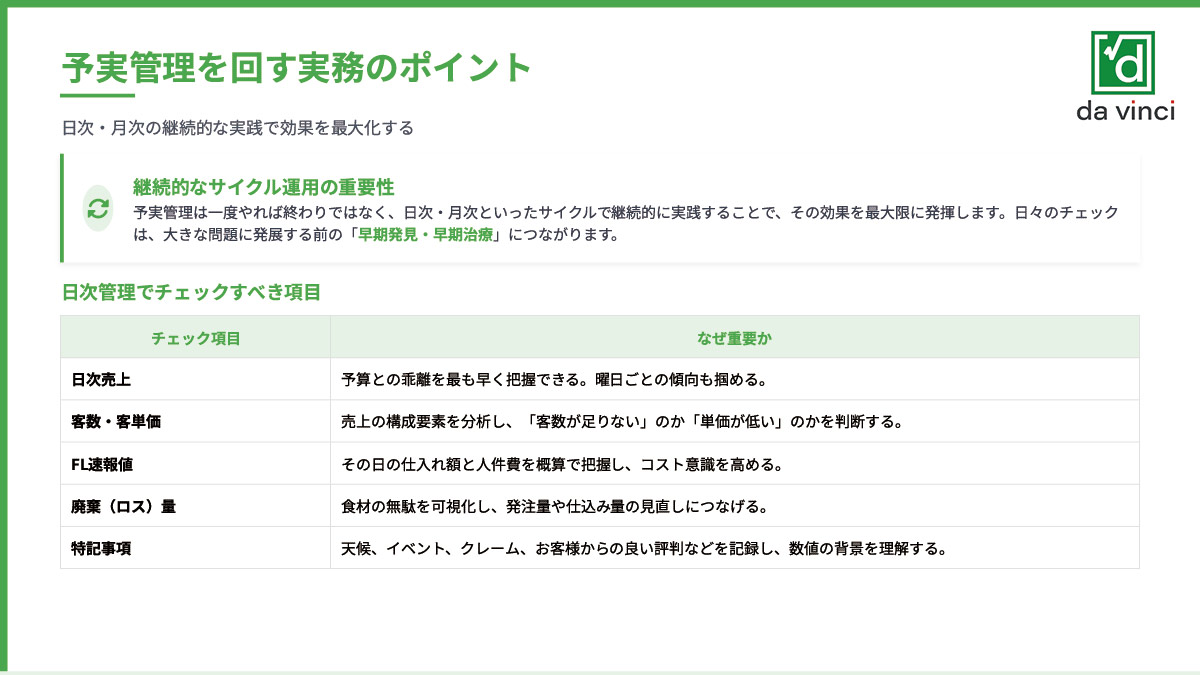

飲食店の予実管理を日次・月次で回す実務のポイント

予実管理は一度やれば終わりではありません。

日次、月次といったサイクルで継続的に実践することで、その効果を最大限に発揮します。

ここでは、実務で管理を回していくためのポイントを解説します。

日次管理でチェックすべき項目

日々の営業終了後には、その日の実績を把握し、短期的な問題点を発見することが重要です。

日次でのチェックは、大きな問題に発展する前の「早期発見・早期治療」につながります。

| チェック項目 | なぜ重要か |

|---|---|

| 日次売上 | 予算との乖離を最も早く把握できる。曜日ごとの傾向も掴める。 |

| 客数・客単価 | 売上の構成要素を分析し、「客数が足りない」のか「単価が低い」のかを判断する。 |

| FL速報値 | その日の仕入れ額と人件費を概算で把握し、コスト意識を高める。 |

| 廃棄(ロス)量 | 食材の無駄を可視化し、発注量や仕込み量の見直しにつなげる。 |

| 特記事項 | 天候、イベント、クレーム、お客様からの良い評判などを記録し、数値の背景を理解する。 |

月次管理で経営を「見える化」する

月末には、1ヶ月間のデータをまとめて、店舗の経営成績を正確に評価します。

月次管理では、日々のデータだけでは見えにくい、より大きな視点での分析が可能になります。

月次で作成する最も重要な資料が「損益計算書(PL)」です。

これにより、1ヶ月でどれだけ売上があり、どれだけ経費がかかり、最終的にいくら利益が出たのかが一目瞭然になります。

この月次PLを予算と比較することで、その月の経営活動が計画通りだったかを評価し、翌月の改善策を立てることができます。

エクセルテンプレートを使った予実管理

予実管理を始めるにあたり、最も手軽なツールがExcelやGoogleスプレッドシートです。

多くの人が使い慣れており、特別なコストもかかりません。

まずはシンプルな表からで構いませんので、自分で管理表を作成してみましょう。

簡単な月次予実管理表の項目例

- 売上高(予算、実績、差異)

- 原価(予算、実績、差異)

- 人件費(予算、実績、差異)

- 家賃

- 水道光熱費

- 広告宣伝費

- 消耗品費

- その他経費

- 営業利益(予算、実績、差異)

これらの項目を月ごとに入力し、差異を自動で計算する数式を入れておくだけでも、立派な予実管理の第一歩です。

KPI設定で数値管理を仕組み化する

予実管理をより効果的にするためには、KPI(重要業績評価指標)を設定することが有効です。

KPIとは、最終目標(KGI:重要目標達成指標、例:年間利益500万円)を達成するための中間的な指標のことです。

飲食店におけるKPIの例を以下に示します。

| KGIの例 | 関連するKPIの例 |

|---|---|

| 月間売上300万円 | – 新規顧客獲得数 – リピート率 – 客単価 – テーブル回転数 |

| 原価率30%以下 | – 食材ロス率 – 特定メニューの出数 – 仕入れ先ごとの単価 |

| 顧客満足度向上 | – Googleマップの口コミ評価 – アンケート回収数 – 特定メニューの注文率 |

KPIを設定することで、チーム全員が「今何をすべきか」を具体的に理解し、日々の行動が目標達成に直結していることを実感しやすくなります。

予実管理を飲食店の改善につなげる方法と成功事例

予実管理は、数値をただ眺めるだけでは意味がありません。

分析から得られた気づきを、具体的な改善アクションに繋げてこそ価値が生まれます。

ここでは、成功事例を交えながら、改善に繋げるための方法を解説します。

予実管理が経営改善に役立った成功例

データに基づいた予実管理は、劇的な経営改善をもたらすことがあります。

飲食店特化の日次PLツール「ダ・ヴィンチ」を導入した企業の事例を見てみましょう。

株式会社デイドリーム様の事例(焼肉店9店舗)

- ツール導入後、原価率を平均7%削減。

- 月300万円の赤字経営から、500万円の利益を出す体制へ転換。

- 会議の頻度も週1回から月1回に減少し、経営の効率化を実現しました。

これらの事例から、正確な数値把握とそれに基づくアクションが、いかに大きなインパクトを持つかが分かります。

予算超過に直面したときの対応策

もし実績が予算を大幅に下回ったり、経費が予算を超過したりした場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

パニックにならず、冷静に以下のステップで対応しましょう。

- 事実確認: まずは正確な数値を把握します。どの項目で、どれくらいの差異が出ているのかを明確にします。

- 原因分析: なぜ差異が発生したのか、考えられる原因を全て洗い出します。(内的要因・外的要因)

- 対策立案: 分析した原因に対して、具体的な対策を考えます。「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にします。

- 実行と経過観察: 対策を実行し、その効果が出ているかを日次・週次でチェックします。

- 再評価: 月末に、対策の効果を再度評価し、必要であればさらなる改善策を検討します。

経費コントロールで利益を守る方法

売上を伸ばすことも重要ですが、同時に経費を適切にコントロールすることも利益を確保するためには不可欠です。

経費は「変動費」と「固定費」に分けて考えると管理しやすくなります。

| 費用の種類 | 内容 | コントロールのポイント |

|---|---|---|

| 変動費 | 売上の増減に比例して変動する費用(食材費、アルバイト人件費、消耗品費など) | – ロス削減の徹底 – 適正な在庫管理 – 効率的なシフト作成 |

| 固定費 | 売上の増減に関わらず一定にかかる費用(家賃、正社員人件費、リース料など) | – エネルギー効率の良い機器の導入 – 契約プランの見直し – 長期的な視点での投資判断 |

日々の努力でコントロールしやすいのは変動費です。

まずは食材ロスや無駄な残業を減らすことから始めましょう。

日報と予実を連動させる活用法

日報は、数値データだけでは分からない「現場の生の声」の宝庫です。

予実管理の数値と日報の記述を掛け合わせることで、分析の精度が格段に向上します。

例1: 売上実績が予算を上回った日

- 数値データ: 売上 +20,000円

- 日報の記述: 「近くでイベントがあったらしく、新規のお客様が多かった。特に唐揚げセットがよく出た。」

- 分析と次のアクション: イベント情報を事前にキャッチし、人気メニューの仕込みを増やしておく。

例2: 原価率が予算を超過した日

- 数値データ: 原価率 +2%

- 日報の記述: 「新人スタッフがキャベツの千切りで大量にロスを出してしまった。」

- 分析と次のアクション: 調理トレーニングを再度実施し、手順をマニュアル化する。

数値管理が苦手な人でも続けられる工夫

「数字を見るのは苦手…」という方も多いかもしれません。

しかし、予実管理は複雑な計算ばかりではありません。

継続するための工夫をいくつかご紹介します。

- シンプルに始める: 最初から完璧を目指さず、売上と主要な経費(FLコスト)だけでも記録してみる。

- ツールを使う: Excelのテンプレートや、後述する予実管理ツールを活用して、入力や計算の手間を省く。

- 目的を共有する: スタッフにも予実管理の目的を伝え、「みんなでお店を良くするための活動」として協力してもらう。

- 小さな成功を喜ぶ: 「今月はロスを5%減らせた!」など、小さな改善でもチームで共有し、モチベーションに繋げる。

飲食店に最適な予実管理ツール・システムの選び方

Excelでの管理には手軽さというメリットがありますが、店舗数が増えたり、より高度な分析をしたくなったりすると限界が見えてきます。

その際は、飲食店向けの予実管理ツールやシステムの導入を検討しましょう。

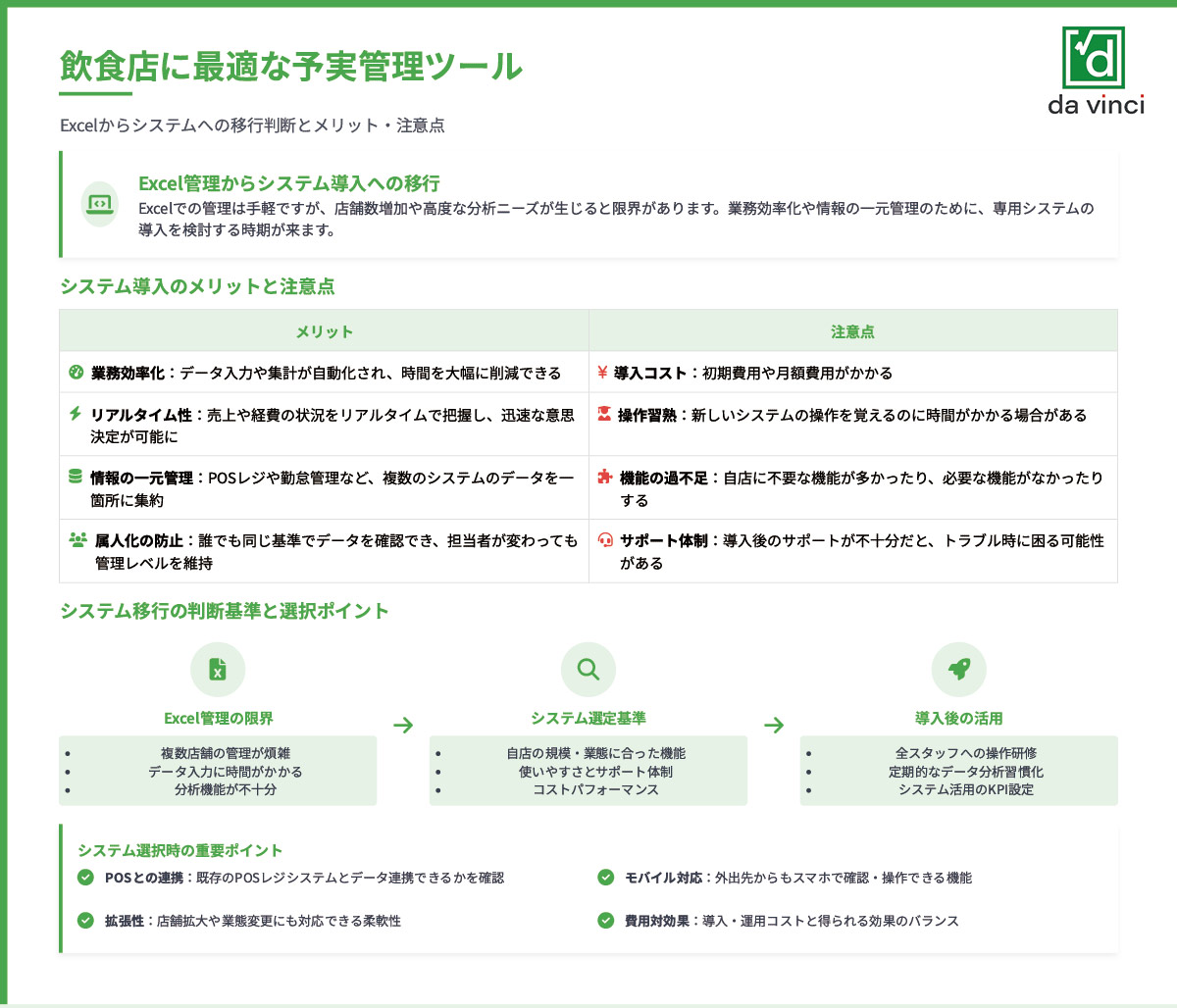

システム導入のメリットと注意点

予実管理システムを導入することで、Excel管理の課題を解決し、多くのメリットを得ることができます。

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 業務効率化:データ入力や集計が自動化され、時間を大幅に削減できる。 | 導入コスト:初期費用や月額費用がかかる。 |

| リアルタイム性:売上や経費の状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定が可能になる。 | 操作習熟:新しいシステムの操作を覚えるのに時間がかかる場合がある。 |

| 情報の一元管理:POSレジや勤怠管理など、複数のシステムのデータを一箇所に集約できる。 | 機能の過不足:自店に不要な機能が多かったり、逆に必要な機能がなかったりする。 |

| 属人化の防止:誰でも同じ基準でデータを確認でき、担当者が変わっても管理レベルを維持できる。 | サポート体制:導入後のサポートが不十分だと、トラブル時に困る可能性がある。 |

クラウドツールの比較と選び方

近年、インターネット経由で利用できるクラウド型の予実管理ツールが増えています。

初期費用が安く、手軽に始められるのが魅力です。

飲食店向けのツールを選ぶ際は、以下のポイントを比較検討しましょう。

| 比較ポイント | 確認事項 |

|---|---|

| 機能 | POSレジや勤怠管理システムと連携できるか? 原価管理やレシピ管理機能は充実しているか? |

| 操作性 | パソコンが苦手なスタッフでも直感的に使える画面か? スマートフォンやタブレットからもアクセスできるか? |

| コスト | 初期費用、月額費用は予算内に収まるか? 店舗数や利用者数に応じた料金体系か? |

| サポート体制 | 導入時の設定サポートはあるか? 電話やチャットで気軽に質問できるか? |

| 拡張性 | 将来的に店舗が増えた場合にも対応できるか? |

自店舗に合った予実管理ツールを選ぶ基準

最終的にどのツールを選ぶべきか、自店舗の状況に合わせて判断するためのチェックリストを用意しました。

店舗の規模

- 個人経営の1店舗

- 複数店舗を展開している

- 将来的に多店舗展開を計画している

現在の課題

- どんぶり勘定から脱却したい

- 食材ロスが多く、原価を下げたい

- シフト管理や人件費計算に時間がかかっている

- リアルタイムで経営状況を把握したい

ITスキルレベル

- スタッフはPC操作に慣れている

- PCが苦手なスタッフが多い

- 専任の管理担当者がいる

予算

- まずは無料で試したい

- 月額1万円以内で収めたい

- 経営改善につながるなら、ある程度の投資は可能

これらの項目をチェックし、自店の優先順位を明確にすることで、最適なツールが見つかるはずです。

まとめ|飲食店の予実管理を習慣化し、経営を安定させよう

この記事では、飲食店の予実管理について、その基本から実践的な方法、ツールの選び方までを解説しました。

予実管理は、単に数字を管理するだけの面倒な作業ではありません。

それは、自店の現状を客観的に把握し、未来の成長へと繋げるための「経営戦略そのもの」です。

日々の売上や経費を記録し、計画との差異を分析する。

そして、その原因を探り、改善策を実行する。

このサイクルを粘り強く回し続けることが、変化の激しい飲食業界で勝ち残るための鍵となります。

まずは、この記事で紹介したExcelの簡単な管理表からでも構いません。

今日から予実管理の第一歩を踏み出し、データに基づいた強い店舗経営を目指しましょう。

営業日報と予実管理を自動化し、経営改善を加速する「da Vinci」

「da Vinci」は、飲食店の営業日報をシンプル化し、予実管理を継続しやすい仕組みに変える日次PLツールです。POSレジと連携することで売上や客数などの数値が自動で反映され、スタッフは「本日の気づき」だけを入力すればOK。手書きやExcelでの集計に比べて、作業時間を大幅に削減できるため、現場の負担を最小限に抑えながら正確なデータを蓄積できます。

さらに、クラウド上で全店舗のデータを一元管理できるのも大きな特徴です。本部やオーナーはリアルタイムで各店舗の損益状況を把握でき、課題や成功事例を素早く共有可能。スタッフから経営者までが同じ数字を共通言語として持つことで、改善のスピードが格段に高まります。

導入メリットの一例

-

POSデータを自動反映し、売上・客数の入力不要

-

日報作成の手間を大幅に削減、現場負担を軽減

-

全店舗のデータをクラウドで一元管理

-

本部と現場が同じ数字をリアルタイム共有

-

数字に基づく改善が習慣化し、利益体質の店舗経営へ

「数字に弱い」「予実管理を続けられない」と悩む店舗でも、da Vinciなら自然とデータ活用が習慣化。感覚頼りの経営から脱却し、利益を生み出す強い店舗づくりを後押しします。

この記事を書いたライター

ダヴィンチ編集部

「データ入力」から「日次PL」、そして「経営の打ち手」まで、ワンストロークで。

ダ・ヴィンチは、飲食店経営の現場課題を骨の髄まで知るオーナーたちが開発した、現場目線の経営支援ツールです。

飲食店特有の煩雑な作業や“勘どころ”を最短ルートでデジタル化し、日々の売上・原価・人件費などのデータを入力するだけで、毎日のPL(損益計算書)が自動作成され、即座に経営判断に活かせます。

“現場の感覚”と“データ”を融合させ、現場力を最大化するためのツール、それが ダ・ヴィンチ です。詳しくはこちら